こんにちは、ボブです。

この記事は「パキポディウムやアガベの用土についてわからない」という方に向けて書いています。

最初に結論を言っておくと、メインで使用する用土は決まっているけど、それぞれの割合を細かく決める必要はないと考えています。

つまり、「用土の配合の正解はない」ということになります

それよりも自分で試行錯誤して、栽培環境に合わせて独自の配合を決めた方が良いと思います。

↓最初にぼくの今現在の配合はこんな感じです。

| 名称 | 割合 |

|---|---|

| 赤玉土(小粒) | 7 |

| 鹿沼土(小粒) | 3 |

| 堆肥 | 1 |

| パーライト | 2.5 |

| マグアンプK | 適量 |

狙いとしては、「排水性」や「通気性」に優れるようにしています。

その理由についても記事内で解説しているから、最後までみてもらえればと思います。

・用土のそれぞれの特徴がわかります

・オススメの用土の配合例がわかります

・用土をバンバン作っているぼくのノウハウがわかります

さっそくいってみましょう!

【初心者向け】パキポディウム、アガベの用土の配合例3選【多肉植物全般に使える】

まずは用土のイメージについて。

パキポディウムやアガベといった多肉植物は主に乾燥地帯に自生しているものが多いです。

そもそも「多肉」とは、葉、茎、根などに水を貯蔵するために特化した植物のことをいいます。

つまりは、乾燥地帯の土をイメージすることが大切ですね。

鉢の材質によって配合を変えよう

鉢といっても、材質が素焼きやプラスチックなどたくさん種類があります。

ここでは一般的に鉢として使用される素焼き鉢とプラスチック鉢の2つについてまとめています。

↓それぞれの特徴を表にまとめてみました。

| 素焼き鉢 | プラスチック鉢 | |

|---|---|---|

| 空気 | 通す | 通さない |

| 乾燥 | しやすい | しにくい |

| 用土 | 保水性重視 | 排水性重視 通気性重視 |

ぼくはスリット鉢(プラスチック)を使っているから、排水性と通気性重視で用土を配合しています。

とはいえ、上記はあくまで傾向です。

ですので、鉢の厚みや塗装によっても異なってくるため、「鉢の傾向ってこんな感じなんだな」と思ってもらえればOKです。

粒の大きさは「小粒」でOK

粒の大きさによっては以下の特性があります。

粒が大きい → 水はけが良い

粒が小さい → 水はけが悪い(鉢内が長く湿りつずける)

なのでぼくも、用土の大きさはいつも「小粒」を使っています。

なぜなら大粒だと、排水性や通気性が良すぎてしまう方です。

また、粒が大きすぎると株も安定せず、水をやるごとにグラグラしてしまいます。

ふるいの一番目が細かい(大体5mmくらい)ものでふるい、小粒のみにしましょう。

ホームセンターなどで小粒を購入しても、大粒も紛れているから必ずしましょう!

用土を配合した際に、大粒は捨てるのではなく鉢の一番下にしましょう!

理由は鉢内の乾き具合が鉢底を見るとすぐわかるためです。

微塵(みじん)は確実にとること

微塵:ふるいの一番細かいもので出てくる1mm以下の粒

微塵があることでのデメリットは以下の2つです。

・デメリット①:通気性が悪くなる

・デメリット②:排水性が悪くなる

以上のことから、微塵は「百害あって一利なし」と言えます。

ぼくの失敗談としては、まだ用土について詳しくない頃、わざわざ赤玉土や鹿沼土を細かい微塵になるまで手で握りつぶしていました。

(当時はこの方が根にとって良いのではと思っていたww)

結果、保水性はむちゃくちゃ良いけど、排水性が悪すぎな用土が完成しました。危うく根腐れになるところでしたね…

主に使用する5つの種類を紹介

参考例の前に、主な土の種類を紹介します。全部で5つ。

・その①:赤玉土

・その②:鹿沼土

・その③:軽石

・その④:堆肥

・その⑤:パーライト

1つずつ説明していきますね。

まずはみなさんご存知(たぶん)の赤玉からいってみましょう!

赤玉土

左が乾燥時で、右が水やり後です。水やり後はさらに茶色くなりますね。これはわかりやすいです。

・一言で言うと万能用土

・通気性、保水性、保肥力が良い

・弱酸性

赤玉土は関東ローム層の赤土を乾燥させて粒状にしたもの。

アベンチャーズで言うところのアイアンマンですね。

鹿沼土

左が乾燥時で、右が水やり後です。水やり後は黄色くなりますね。これはわかりやすいです。

・排水性、通気性、保水性が良い

・酸性

多孔質で軽量な栃木県の鹿沼市の特産物です。

アベンチャーズで言うところのキャプテン・アメリカですね。

赤玉土と並ぶオーソドックスな用土となります。用土は主に赤玉土と鹿沼土の2種類がメインで構成されます。

軽石

左が乾燥時で、右が水やり後です。変化がわかりませんね…

・通気性と排水性が良い

火山から産出された水はけの必需品です。

主にその特徴のため、鉢底石として広く使われます。

堆肥

左が乾燥時で、右が水やり後です。変化がわかりませんね…

・肥料効果や土壌の改良の役割があります

ベースの用土に混ぜて用いる有機肥料。

植物の枯死体(落ち葉、木の皮)、家畜の糞などが土壌の微生物によって分解されたものです。

堆肥といっても植物性と動物性の2種類あるんですね。

| 土壌改良効果 | 肥料効果 | |

|---|---|---|

| 植物性堆肥 | 高い(↑) | 低い(↓) |

| 動物性堆肥 | 低い(↓) | 高い(↑) |

正直にいうとどっちでもOKなんだけど、僕は動物性の肥料を使ってます。

あと発酵具合によって熟成と完熟があって、これはできるだけ完熟の方を選んであげた方がいいんです。

なぜなら熟成だと根にダメージを与えてしまうから。

堆肥については以下の記事で詳しく書いているので、よかったら読んでみてくださいね。

パーライト

左が乾燥時で、右が水やり後です。変化がわかりませんね…

・保水性、通気性が良い

火山岩として産出される、パーライト原石や珪藻土等を高温で熱処理してできる発泡体です。

肥料について

上記の土以外にも肥料が必要となります。

そこでオススメなのがマグアンプKです。

・一度与えたら、長時間効果が持続する

マグアンプKは緩効性の肥料。

緩効性とはゆっくり、長く効き目があることを言います。

そのため、肥料焼けする可能性を大幅に下げることが出来ています。

このマグアンプKを用土を作る際に、混ぜておくと間違い無い!

以下が有効期限の目安なので参考にしてみてください。

・大粒(約2年)

・中粒(約1年)

・小粒(約2ヶ月)

植え替えを行う際に、大粒を適量混ぜておくと次の植え替えまで持続しているためとても重宝します。

3つの配合例を紹介

それでは配合の参考例をサクッと紹介ていきますね。

参考例①

| 名称 | 割合 |

|---|---|

| 赤玉土 | 7 |

| 鹿沼土 | 1 |

| 軽石 | 1 |

| 堆肥 | 0.5 |

| パーライト | 0.5 |

| マグアンプK | 適量 |

参考例②

| 名称 | 割合 |

|---|---|

| 赤玉土(小粒) | 7 |

| 鹿沼土(小粒) | 3 |

| 堆肥 | 1 |

| パーライト | 2.5 |

| マグアンプK | 適量 |

参考例③

| 名称 | 割合 |

|---|---|

| 赤玉土 | 5 |

| 鹿沼土 | 2 |

| 軽石 | 2 |

| 堆肥 | 2 |

| マグアンプK | 適量 |

上記をみて気づくかと思いますが、あまり変わりはない。ですよねw

そうなんです、本やネットをもう一度確認したけど実際のところ “だいたい同じ” なんですね。

ちなみに僕は参考例②をで毎回用土を作っています。

軽石は最近は使っていなくて、鉢底に粗めの赤玉土と鹿沼土を配置すれば排水性や通気性は問題ないと考えるからです。

用土の豆知識

鉢底の用土は軽石ではなく、粗めの赤玉土と鹿沼土にすると土の乾き具合が確認しやすい。ということです。

↓これが水やり前で…

↓これが水やり後。

どうでしょうか、一目で用土の乾き具合がわかるから管理しやすい。

竹串をつっこんで土の乾き具合を確認する方法もあるけど、正直あまりやりたくは…ない。

理由は竹串をサクサクつっこんでいると、どんどん土が潰れて微塵が増えてしまうし、根を同時に傷つける可能性が大きくなるからです。

だってどこに根があるのかなんてわからないし。

微塵については後述しますね。

水やりチェッカーを使うのもあり

育て始めは水やりのタイミングがあまりわからないかと思います。

僕も最初はそうだった。

なので最初のうちは水やりチェッカーを使って、水の減り具合の傾向を掴んでみるのもいいかと思います。

キャビノチェさんの水やりチェッカーはレビューの評価も良くて価格も1,000円以下で購入できるのでとてもオススメ。

水やりのタイミングがわからなくて高価な植物を枯らしてしまうよりも、1000円の投資で水の減り具合を観察(勉強)するのはとてもいい投資と思いますよ。

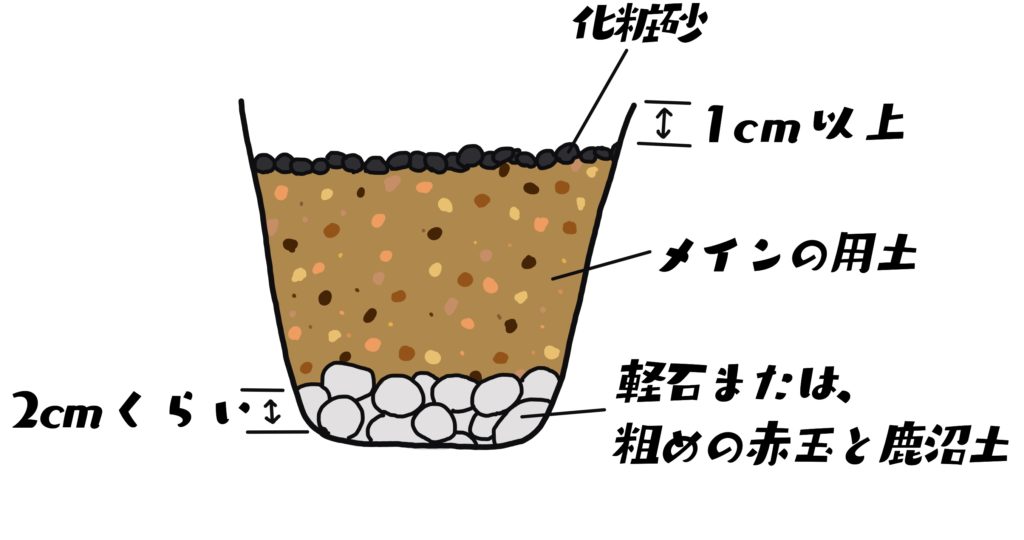

鉢に対する用土の配置について

上のイラストのような配置でOKだと思います。

ポイントは2つほどです。

・ポイント①:水がたまるように鉢の上面から1cmほど開けておく。

鉢の上面ギリギリだと土が鉢から出てしまうからです。

・ポイント②:水はけと通気性を良くするために鉢底には軽石や粗めの赤玉土 / 鹿沼土にしましょう。

まとめ

・用土の配合に正解はない

・重要なのは栽培環境を考えた配合

・そのために日々観察を欠かさないこと

上記参考例はどれも間違いではありません。そのためどれも正解です。

なのでまずは参考にしてみて、植物の状態を確認しつつ配合を少しずつ改善することが大切だと考えています。

というわけで今回は以上になります。

最後までご覧いただきありがとうございました!